子どもの勉強は親がみるべき?

もくじ

宿題や勉強は家でやらせたほうがいいのか?迷っている方

家庭で学習を見たほうがいいのか?それとも塾に任せたほうがいいのか?と悩まれている方は案外多い印象を受けますね。そこで僕なりの考えをお伝えしたいと思います。

どうやって教えていいのか分からないし、イライラしちゃう・・・

- ついつい感情的になってしまう

- 教える時間がない

- 教え方が分からない

ボクも同じ経験があるので、よく分かります

親が勉強を教えることのメリット

親が教えるときのメリット・デメリットはあるの?

親が子供の勉強を見るメリット・デメリットはあります。

ここではボクなりの考えをお伝えしますね。

まずはメリットから

- 分からないとき、直ぐに質問ができる

- 子供のことを知ることができる

- 金銭面での負担が少ない

分からないとき、すぐに質問ができる

学習をする上で「分からないときに、すぐ質問できること」はとても重要です。

なぜなら、子どもが学びたい!!と思った瞬間のヤル気を最大限に活用できるからです。

これはボクの経験ですが、「後でね」と伝えるて改めて勉強するときと、子供の疑問が湧いた時に直ぐに「学ぶ」のではヤル気が違うことを経験してきました。

わかる気がするなぁ

子供のことを知ることができる

子供と一緒に学習をしていると、得意なことや苦手なことが理解できます。

例えば、

掛け算の筆算は得意だけど、文章題が苦手。

漢字は書くよりも、見て覚えるほうが得意みたい。

などの細かいことが分かるようになり、お子さんのことを知る『キッカケ』になります。

子供の新たな一面が見られるのは、親としても嬉しいですよね

金銭面で負担が少ない

親が教えることで、塾や家庭教師等にお金を掛けなくていいので、金銭的な負担は少なく済みます。教育費はを削減できるのは大きなメリットですね。

親が勉強を教えるデメリット

- ケンカの原因になることがある

- 教え方が分からないことがある

こちらも1つずつ見ていきましょう

ケンカの原因になることがある

僕も経験があるのですが、親子だと「何度同じこと言ってんだー!」、子供から「ママ(パパ)の教え方が悪いんだ!!」と言われ感情的になることがあります。

子供のためと思っていたけど、イライラモードになり最終的には「ケンカ」で終わってしまうことも。。。

親子だと感情的になってしまうんだよね・・・

教え方が分からない

低学年の頃は、簡単に思えた勉強も5・6年生の高学年になると難しくなってきます。さん寸では「割合」や「比例」、「確率」といった難しい内容が増えてきます。また親が習った方法と子どもが習っている解き方が違うこともあるので親としては、教え方に困ることがあると思います。

教える自信がないわ

内容が難しくなるので、親の労力は増えますね

大切なのは、お子さんに合わせること

今までメリット・デメリットをお伝えしてきました。

親が教えるメリット・デメリットはありますが、1番大切なのはお子さんの特性に合わせることだと思います。なぜなら、勉強の主役は子供だからです。

支援者は家族以外にいたほうがいい理由

もう少しだけ、ボクなりの考えをお伝えしますねー

子供に対しての支援者は、家族だけでなく複数いたほうがいい。というのが僕の考えです。

支援学級を担任していたこともあり、いろいろなお子さんに関わってきました。

その中で子供と親との関係がとても重要だと感じています。

どうして?

理由は3つあるよ

客観的な視点で、子供の良いところを教えてもらえる

1つめは「客観的な視点で子供の良いところを教えてもらえる」ことです。

親としてという視点からはつい「〇〇すべき」とおいった価値観を押し付けてしまうことがあります。その点第三者に見てもらうことで客観的な視点で見てもらえることができるからです。

親の心に余裕ができる

2つ目は「親の心に余裕ができる」ことです。

特に学習は親がお子さんに期待している中でも上位にあげられます。

子供に対して期待が高いほど、口やかましくなりがちです。

ボクも自分の子どもに口うるさくなってしまうことがよくあり、勉強を見るのではなくいつの間にか「しつけ」になってしまうことがよくありました。

例えば、算数の足し算の勉強をしている時に「姿勢をよくしなさい」とか「言葉遣いを直しなさい」など学習とは関係のないことを注意をしていました。

勉強を教えているとき子どもにイライラしてケンカになるくらいなら、第三者にお任せしたほうがいいと思います。

子供の気持ちが安定する

3つめは「子供の気持ちが安定する」です。親子以外に第三者と良い関わりを持つことでお子さんの気持ちが安定していきます。

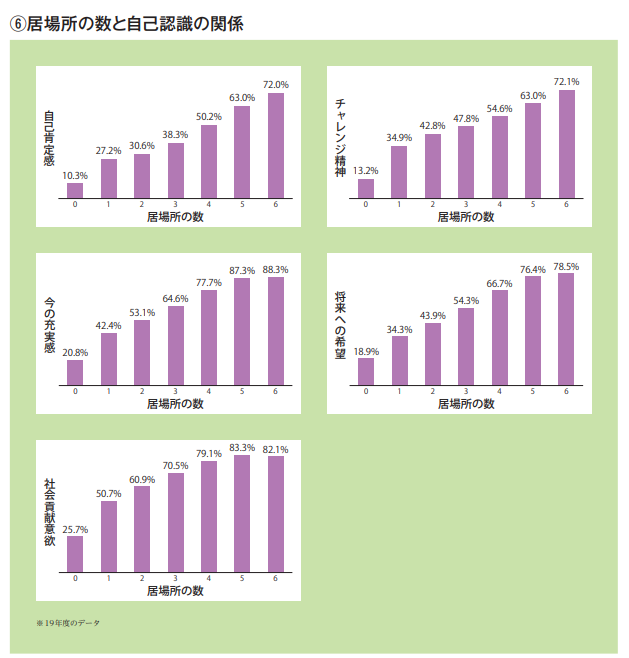

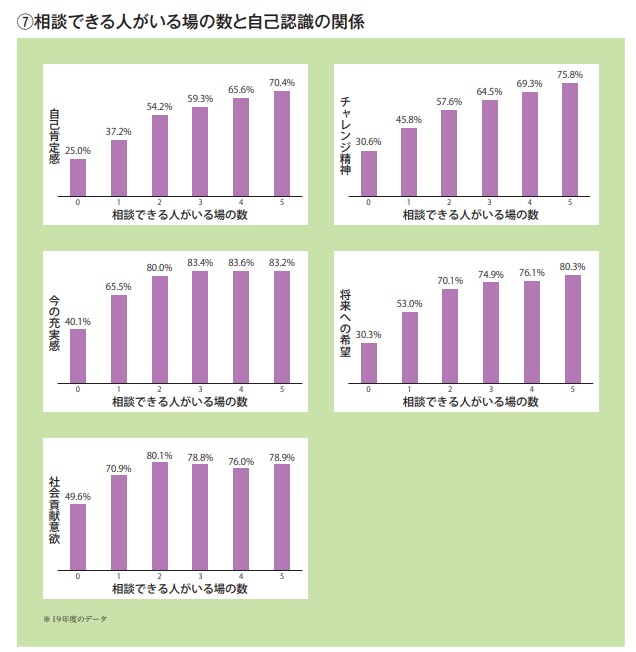

子どもが親以外に安心できる場を持ち関係を作ることは「自己肯定感」を育むうえでも大切です

子どもが自分らしく居られる場所が多いほど「自己肯定感」が育まれているというデータもあります。

内閣府 「令和4年版 6月 子供・若者白書より」

子供にとっての居場所は大切なんだね

親子の関係を深めながら、子供の勉強を見ている方もたくさんいますよね。

なので各家庭の事情やお子さんの特性に合わせて取り組むのが一番いいと思います。

また勉強は親と塾・家庭教師だけでなく子供同士でも教え合うこともできます。

子供の個性や環境によって、良い方法を提案してあげることが親としてできることだと思います。

いろいろな考方があるのですね

まとめ

もし親が勉強を教えるとき以下のようなことが当てはまるなら、塾や家庭教師など違う方にお願いしていいと思います。

- どう教えていいか分からない

- イライラしてケンカになってしまう

なぜなら親子関係はこれからもずっと続きます。学校を終えてからのほうが親子で歩む時間は長いですからね。

子供にとって良い方法を選びたいですね

- 親が勉強を教えることのメリット・デメリット

- 学習支援者は親以外にいた方が良い理由

ボクで良ければ、相談に乗ります〜

LINEに「相談希望」とメッセージ下さいね。

「こちらは発達支援・学習サポート『manabi』に関するお問い合わせ窓口です」

さんちゃん、 先生やめて何しているの?

17年間の公務員から退職。 妻子ありなのに、なんでまた?

現在はコーチングの他にも『PANZ FACTORY』の工員

子ども達と山で泥んこまみれの『原っぱ大学』のスタッフ

子どもたちと焚き火を囲む『焚き火の時間』主宰として活動中

さんちゃんの詳しいプロフィール

17年間公立小学校の先生として勤務。10年以上、発達特性のある子どもたちと関わってきた経験を生かし『子どもも大人も自分らしく表現できる世界を作ること!』をミッションとして活動中。2022年よりオンライン×リアル家庭医教師「MANABI・マナビー」主宰。強制や指導ではなく「対話でじっくり関わること」を重視。誰もが持つ素晴らしい個性を活かし、子どもと保護者の笑顔が増える瞬間を大事にしている。

その他、親子の遊び場「原っぱ大学」、アイアン工房「PANZ FACTORY」など教員の枠を超えて大切な仲間と充実した毎日を送る。同年8月より、逗子オルタナティブスクールプロジェクトに参画。

詳しいさんちゃんのプロフィール